La promesse de paix qui a inauguré le XVIIIe siècle ne dure pas. En 1702, la guerre de la Succession d’Espagne entraîne encore une fois la Nouvelle-France dans un conflit : le sort du continent dépend des ambitions dynastiques et impériales européennes. Les clauses du traité d’Utrecht, qui met fin à la guerre en 1713-1714, auront de graves conséquences pour l’avenir des établissements français sur les rives du Saint-Laurent : la France cède à l’Angleterre l’Acadie, Terre-Neuve et les postes de traite du Nord que convoite la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ces pertes vont compromettre les communications avec la mère patrie et la croissance du commerce des fourrures.

Suivent pourtant une trentaine d’années de paix relative. Même si la traite des fourrures reste la principale source de richesse de la colonie, l’intendant Gilles Hocquart favorise le développement de chantiers navals, l’industrie du bois et de la pêche et la fabrication sur place des biens nécessaires à la colonie. Pendant cette période, la population s’accroît rapidement, passant de moins de 19 000 habitants à plus de 50 000 en 1744. Malheureusement pour la Nouvelle-France, cette croissance fait pâle figure en regard de celle des colonies anglaises, dont la démographie double tous les vingt-cinq ans; la population de New York surpasse à elle seule celle de la Nouvelle-France. Cette population en expansion éprouve un urgent besoin d’espace neuf et se sent entravée par les revendications territoriales de la France dans le Nouveau Monde. Les fourrures provoquent de plus en plus de conflits au cœur du continent (ce que nous appelons aujourd’hui le Midwest américain).

À la fin des années 1740, le pays s’enfonce de plus en plus profondément dans les hostilités qui mèneront à la guerre de Sept Ans. Comme leurs familles, leurs élèves et le reste de leurs contemporains, les sœurs de la Congrégation subissent une guerre qui va changer le destin de l’Amérique du Nord. Comme eux et avec eux, elles doivent maintenant affronter les incertitudes et les adaptations qu’impose la vie sous un nouveau régime.

1700-1762 - La fin d’un régime

Des années de turbulence

Victimes des luttes impériales

Pratiquement dès son arrivée en Nouvelle-France, Monseigneur Jean-Baptiste La Croix de Chevrières de Saint-Vallier souhaite que la Congrégation s’établisse à Port-Royal, en Acadie. Quand l’Acadie passe à l’Angleterre par le traité d’Utrecht, il porte son choix sur l’île du Cap-Breton. Au prix de bien des difficultés, la première sœur de la Congrégation arrive à la nouvelle forteresse de Louisbourg en 1727 et, en décembre de cette année-là, trente-deux pensionnaires fréquenteront l’école qu’elle y a fondée. En 1734, six sœurs de la Congrégation vivent à Louisbourg où elles accueillent externes et pensionnaires. Vu la distance de Montréal, elles sont même autorisées à recevoir des novices sur place. En 1745, au terme d’un siège atroce de plusieurs semaines, la forteresse succombe à l’assaut terrestre donné par la milice de la Nouvelle-Angleterre, soutenue par une escadre de la marine anglaise. Contrairement aux conditions de l’acte de capitulation, les civils sont traités très durement, chassés de ce qui reste de leurs demeures, leurs femmes violées, la ville mise à sac. Les sœurs et les étudiantes sont embarquées et envoyées en France.

La forteresse restituée à la France en 1748, les sœurs survivantes reviennent à Louisbourg en 1749 où elles trouvent leur maison en ruines. Les années suivantes sont marquées par d’insurmontables difficultés jusqu’à ce que Louisbourg tombe de nouveau aux mains des Anglais, en juillet 1757, et que les sœurs et leurs élèves soient de nouveau expulsées vers la France. Logées dans un orphelinat à La Rochelle, les sœurs continuent d’enseigner à leurs élèves. Les réfugiées connaissent dangers et difficultés à d’autres endroits pendant les dernières étapes de cette guerre, mais ce sont les sœurs chassées de Louisbourg qui vivent les conséquences les plus dramatiques. Bien qu’elles soient toutes nées au Canada, aucune ne reverra son pays natal.

Répondre aux besoins d’une population en croissance

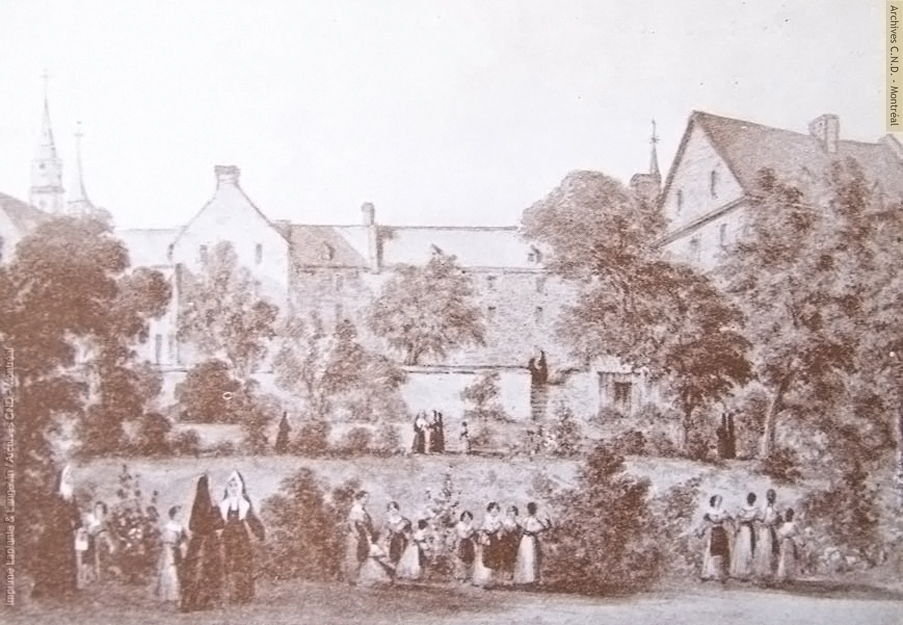

La croissance rapide de la population française dans la vallée du Saint-Laurent, dans la première moitié du XVIIIe siècle, ne dépend pas tant de l’immigration que de l’accroissement naturel favorisé par un taux de mortalité infantile très faible. Cela signifie, bien sûr, de plus en plus d’enfants et donc un besoin accru d’enseignantes. La Congrégation grandit pour répondre à la demande jusqu’à ce qu’en 1747 Monseigneur Henri-Marie Dubreuil de Pontbriand limite ses effectifs à quatre-vingts membres. Même si la plupart de ces femmes sont les descendantes de colons français, certaines sont aussi d’origine anglaise et amérindienne, surtout à cause du travail qui se poursuit à la missionde la Montagne et au Lac-des-Deux-Montagnes.

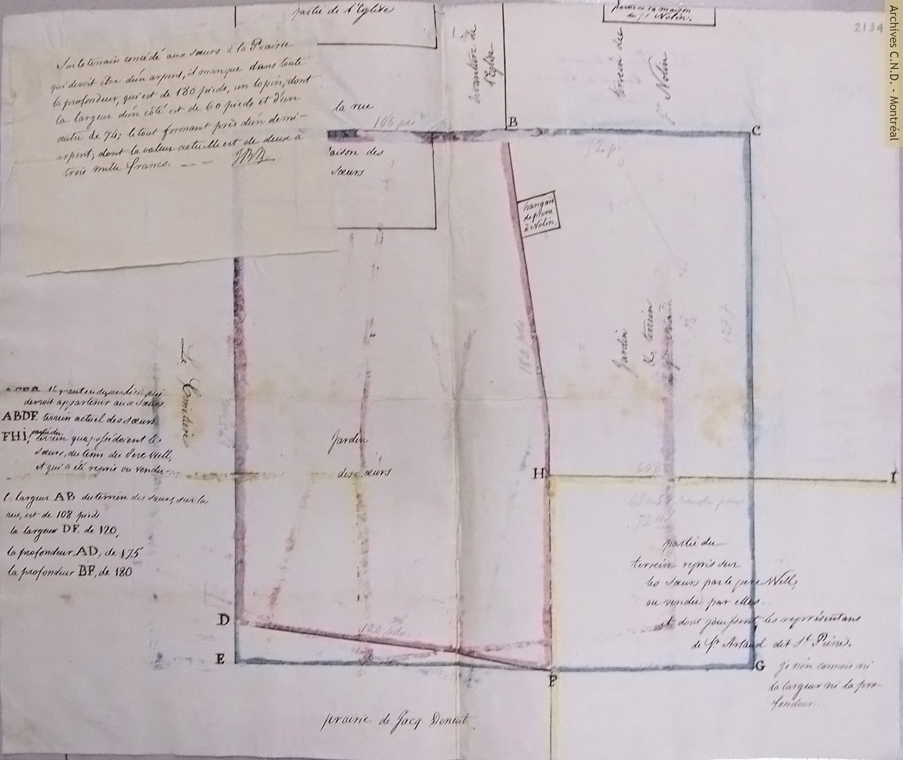

Le travail se poursuit également, ou il reprend, dans d’autres missions établies au XVIIe siècle. La Maison mère de Montréal s’agrandit avec la construction, notamment, du pensionnat Notre-Dame-des-Anges. Une dotation de Jeanne Le Ber, l’héritière recluse, permet à la communauté de recevoir gratuitement un certain nombre d’étudiantes pauvres. Les sœurs continuent d’enseigner à Québec et à l’île d’Orléans. La mission de Lachine rouvre en 1702, celle de Champlain en 1703 et celle de Prairie-de-la-Madeleine en 1705. On établit de nouvelles missions à Pointe-aux-Trembles de Québec en 1715, à Louisbourg sur l’île du Cap-Breton en 1727 et à Saint-Laurent (Montréal) en 1732. Cependant, les plans pour ouvrir une fondation à Détroit, dans les années 1740, doivent être abandonnés à cause des tensions croissantes dans la région. Les sœurs continuent également d’enseigner dans les écoles de village.

En 1721, au terme d’une visite en Nouvelle-France, Pierre-François-Xavier Charlevoix rend hommage au travail de la Congrégation de Notre-Dame. Grâce aux efforts des sœurs, écrit-il, il a vu au Canada «des femmes, jusque dans le sein de l’indigence et de la misère, parfaitement instruites de leur religion, qui n’ignorent rien de ce qu’elles doivent savoir pour s’occuper utilement dans leurs familles et qui, par leurs manières, leur façon de s’exprimer et leur politesse, ne le cèdent point aux personnes qui parmi nous ont été élevées avec plus de soin».